近畿7府県の人口動態推移と中小企業経営を考える

~ 全体編 ~

目次

- ● (参考)日本の人口動態推計

- ● 近畿7府県の人口動態推計

- ● 近畿7府県の生産年齢人口推計

- ● 近畿7府県の生産年齢人口▲160万人をイメージとして把握する

- ● 近畿7府県の年齢別の生産年齢人口推計

- ● 生産年齢人口減少に関する考察

中小企業の皆様、こんにちは。

今回から数回にかけて、近畿7府県の人口動態について取り扱います。

人手不足が中小企業の皆様の深刻な経営課題となっていることは周知の通りです。人手不足に対応するために、基本給の引き上げや福利厚生の向上などの対応策を講じられている中小企業様も多いと思われますが、そもそも日本自体が人口減少社会となっておりますので、人手不足の問題は解消しないと思われます。(外国人労働者については除いております)(注1)

本コラムの目的は、今から約10年後である2035年の生産年齢人口がどの程度減少するのかを数値面から把握することにあります。加えて、人口減少は避けられないこととして、中小企業の皆様がどのような取り組みを行うべきかを考察していきます。

なお、今回使用したデータは、国立社会保障・人口問題研究所が公表する「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」を参照しております。同データでは2020年の実績値より2050年までの人口動態を推計しております。生産年齢人口とは15~64歳の人口を指します。図表作成はTableau Publicを使用しました。

(参考)日本の人口動態推計

まずは参考として、日本全体の人口動態を見ていきましょう。

2020年の日本の人口は1億2,614万人であったようです。そのなかで、15~64歳の生産年齢人口は7,508万人でした。

これが今から10年後の2035年になると、人口全体は1億1,663万人となり、そのうち生産年齢人口は6,721万人となります。

2020年対比で見ると、人口は約1,000万人の減少に対し、15~64歳までの方が約800万人の減少となりますので、新たに15歳以上になられる方より65歳以上となり生産年齢人口から外れる方が多いことを示唆します。

2050年の日本人口は1億468万人、生産年齢人口は5,540万人のようです。

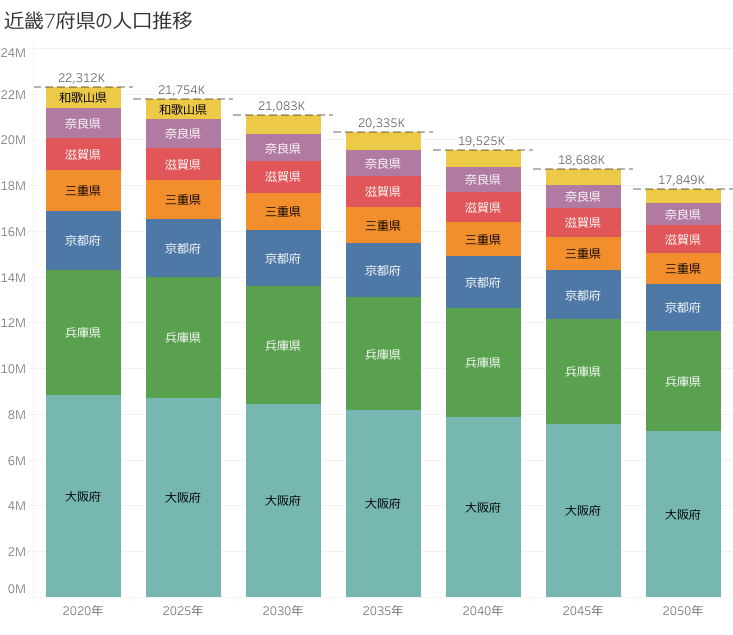

近畿7府県の人口動態推計

本題の近畿圏です。近畿圏は西から、兵庫県、京都府、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、三重県の7府県としました。

2020年の近畿7府県の人口は2,231万人に対し、2035年は2,033万人と推計されております。2020年対比で2035年までの人口減少率が日本全体で▲8.2%に対し、近畿7府県は▲8.9%ですので、少し平均を上回るということになります。

兵庫県が2020年:546万人→2035年:496万人、京都府が同257万人→同236万人、大阪府が同883万人→同816万人、和歌山県が同92万人→同77万人、奈良県が同132万人→同115万人、滋賀県が同141万人→同134万人、三重県が同177万人→同156万人となります。

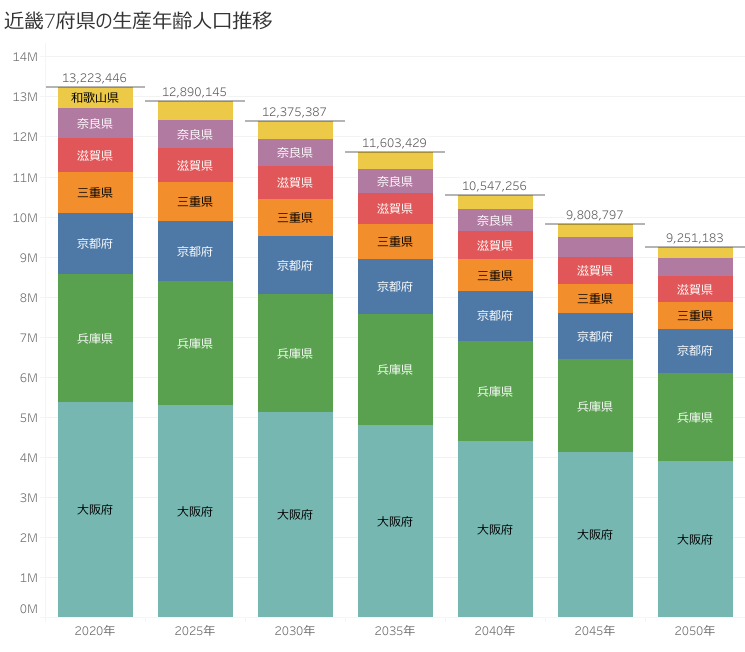

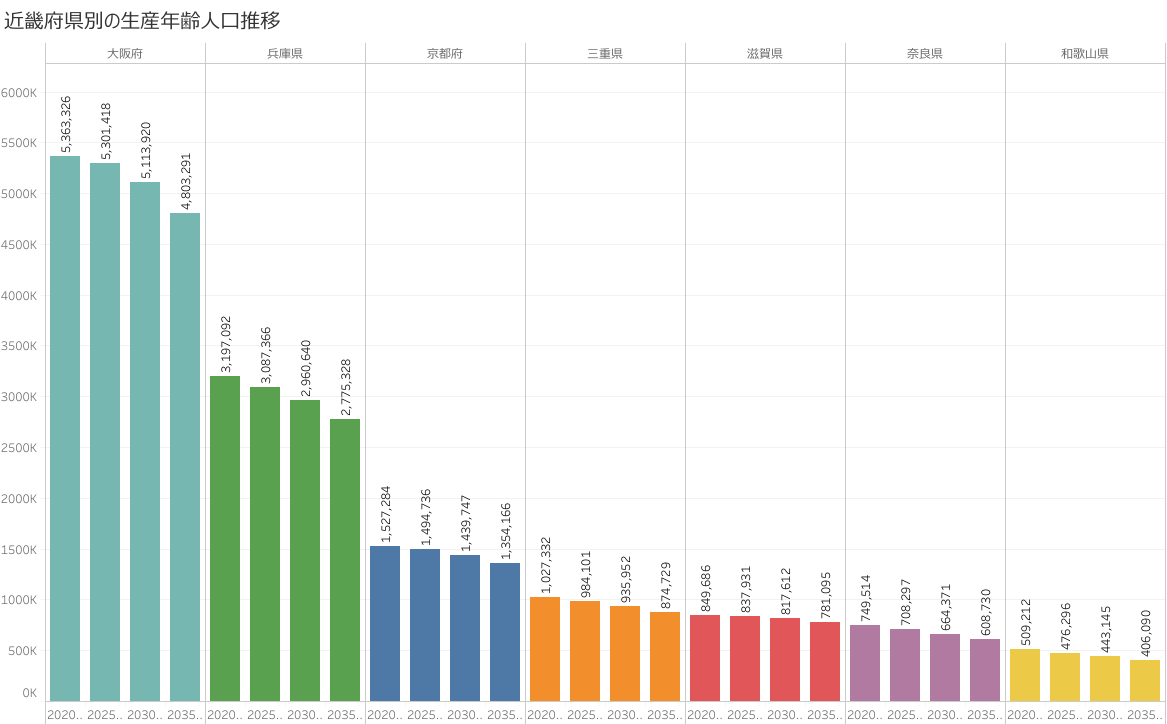

近畿7府県の生産年齢人口推計

中小企業の人材採用で重要な15~64歳の生産年齢人口の推移を見ていきましょう。

近畿7府県の生産年齢人口は、2020年の1,322万人から2035年は1,160万人となり、約▲160万人の減少となります。

府県別で見ると、大阪府が2020年の536万人→2035年480万人の約▲56万人、▲10.4%、兵庫県が同319万人→同277万人の約▲42万人、▲13.2%、京都府が同152万人→同135万人の約▲17万人、▲11.3%、三重県が同102万人→同87万人の約▲15万人、▲14.9%、滋賀県が同84万人→同78万人の約▲6.8万人、▲8.1%、奈良県が同74万人→同60万人の約▲14万人、▲18.8%、和歌山県が同50万人→同40万人の約▲10万人、▲20.3%となります。

日本全体の生産年齢人口の2020年対比減少率が▲10.4%ですので、あえてグループ分けすれば、日本全体と比較して生産年齢人口の減少が緩やかなグループが滋賀県のみ、平均並みが大阪府、全体と比較して人口減少が大きいグループが減少率順に和歌山県、奈良県、三重県、兵庫県、京都府の順となります。

近畿7府県の生産年齢人口▲160万人をイメージとして把握する

中小企業庁が公表する令和5年中小企業実態基本調査(確報)によると、中小企業の1企業当たりの従業者数(正社員・パート含む)は10.0人とされています。

また、令和3年の経済センサス-活動調査によると、近畿7府県の公的機関を除く事業所数(農業などを含む)は約93万事業所であり、従業者数は約1,055万人であることから平均従業者数は約11.3人と計算されます。

生産年齢人口における就業率として、内閣府の男女共同参画白書(令和5年版)によると、令和4年の15~64歳の男性が84.2%、女性が72.4%となっております。生産年齢人口の就業率は男女を単純平均し78.3%とします。

上記の前提より、近畿7府県の生産年齢人口の▲160万人に対し就業率の78.3%を乗じて▲125万人の従業者の減少とし、1中小企業当たり10.0人の従業者とすれば▲12.5万社相当に換算されます。

近畿7府県では93万事業所あるため、その中で▲12.5万事業所の従業者がいなくなるとすると、近畿圏で約▲13.4%の事業所が2035年までに人手が全くいなくなる計算となります。たった10年後の2035年の状況であり、その後も生産年齢人口は減少し続けていくのです。

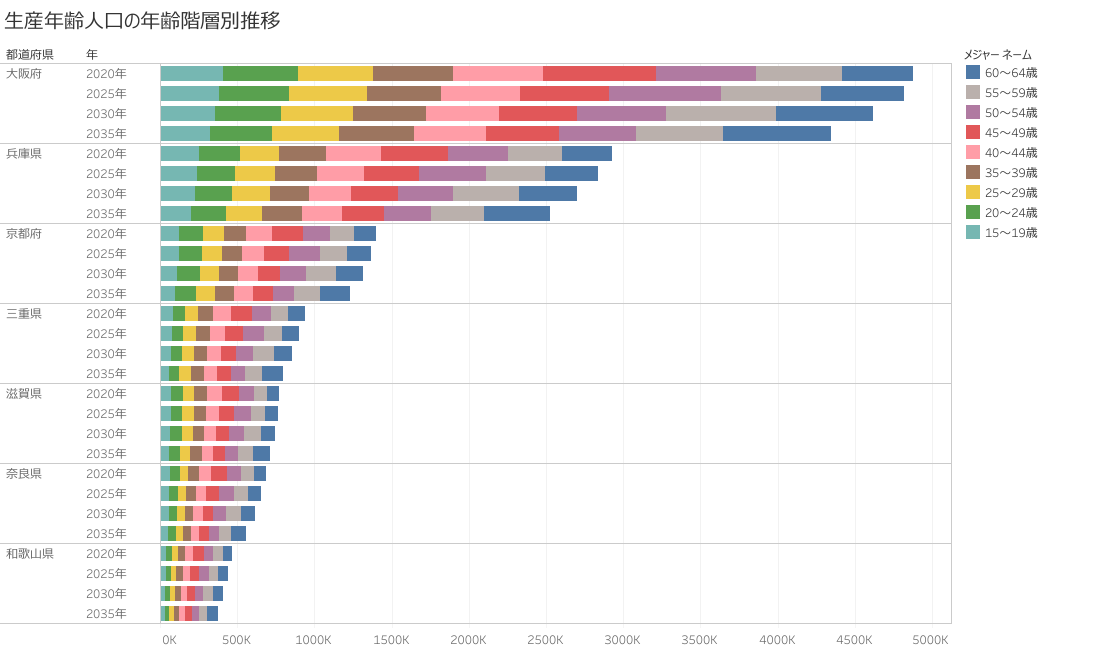

近畿7府県の年齢別の生産年齢人口推計

上図は生産年齢人口の年齢別構成を見たものです。当初の私の仮説として、中小企業様が採用したいと思われる「20~39歳」の生産年齢人口の割合が低下するのではないかと見ておりました。ただし、2020年から2035年において、15~64歳までの生産年齢人口に占める20~39歳までの生産年齢人口の割合は30%半ば前後の横這いで推移しており、7府県の傾向に大きな変化は見られませんでした。

生産年齢人口減少に関する考察

本コラムの目的は、2035年までの近畿7府県の人口動態を数値面から把握することで、人手不足の状況がより深刻化することを数値面から把握することにありました。その結果、近畿7府県では10年後の2035年に15~64歳の生産年齢人口が2020年対比で▲160万人減少すると推計されており、その影響度合いは近畿7府県の93万事業所のうち、13.4%に相当する12.5万事業所の従業者がいなくなることと同等であることでした。

大企業や規模が大きい中堅企業には人員が集まりやすい環境が続くとの前提に立てば、中小企業の皆様は人手不足の問題を回避していく事業戦略・経営戦略に方向転換せざるを得ない認識がまず必要と感じております。

また、今回は人手不足を切り口として考察しておりますが、国内需要に依拠した内需型産業についても事業内容の検討が必要になると想定されるなど、人口減少は中小企業経営に少なからず影響をもたらす要因ではないかと考えております。

中小企業庁では、「中小企業省力化補助金」という制度を整備し、人手不足を解消するためのIoT・ロボットなどの設備投資に対する補助金を準備しております。また、中小企業だけでなく、公的セクターや得意先・仕入先などにおいても省人化の流れが加速すると想定され、これまで書面・電話で対応できていたものがネット対応のみの受付に変更となるような事例も今後多くなると思います。すなわち、外部とのやり取りが電子化されることで、電子化に対応していない中小企業は取引すら出来なくなる可能性が高まると思われます。業務のIT化を行わなければ、事業運営が出来なくなる日も近いかもしれません。(注2)

次回より、近畿7府県の人口動態につき、例えば兵庫県の中の市区町村などの細かな行政単位に区切って人口動態を見ていきたいと思っております。

(注1)2024年版中小企業白書において、深刻な人手不足を受けて外国人労働者の活用が期待されていると記載されております。

(注2)僭越ながら株式会社第一歩においては、バックオフィスの多能工化(既存人員以下 で経理・総務などを全て実施できるITツール等の導入および運営支援)や業務のIT化に向けた支援および人材の紹介を行っております。